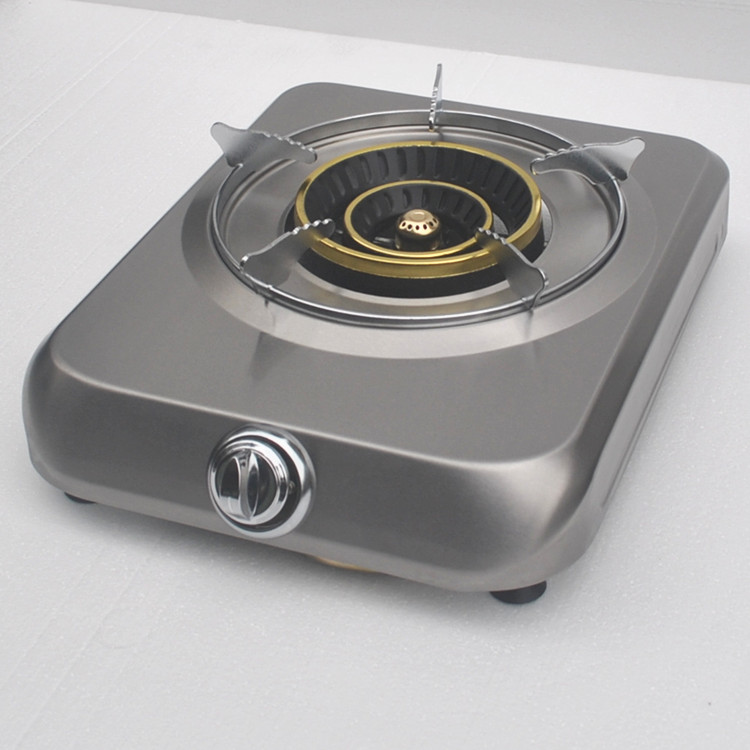

- 产品详情

航空发动机被誉为现代工业“皇冠上的明珠”,而燃油供油系统则是这颗明珠的。作为飞行器动力装置的核心组成部分,燃油供油系统通过在极端工况下精确调控燃油供给,保障发动机从的全程稳定工作。这套高度集成的精密系统承担着燃油存储、输送、过滤、计量和控制的全部任务,直接决定了发动机的性能、可靠性、燃油经济性和安全边界。

航空发动机燃油供油系统作为飞行器动力装置的核心组成部分,被誉为航空发动机的血液循环系统。该系统是一个高度复杂的集成系统,需要在极端工况下精确调控燃油供给,保障发动机从启动、加速到巡航、降落的全程稳定工作。现代燃油供油系统主要由供油模块、精密过滤单元、温度压力调控装置及智能测控系统构成,通过上位机预设程序指挥执行机构,实现动态加减油控制,同时实时采集出口压力、温度与流量数据,构成高精度闭环控制系统。

从物理构造来看,航空发动机燃油供油系统包含了一系列精密组件:从飞机油箱出发,燃油经过增压泵、过滤装置、调节阀等一系列组件,最终输送至发动机燃烧室。燃油系统主要有两种基本类型:汽化器燃油系统和直接喷射式燃油系统。直接喷射式系统具有进气系统结冰可能性小、各汽缸燃油分配均匀、燃油经济性好等优点,因此现代航空发动机普遍采用这种设计,尽管它在热发动机启动方面较为困难。从技术参数来看,不同用途的航空发动机对燃油系统的要求差异显著。

燃油供油系统的核心工作机制涉及燃油存储与输送、流量精确控制、燃油冷却与热管理以及应急供油与安全保护。在整个工作过程中,系统需克服重力、惯性力及气动阻力的影响,确保燃油在高速飞行或机动状态下仍能稳定供应。现代航空发动机采用全权限数字电子控制(FADEC)系统,通过实时监测发动机转速、温度、压力等参数,动态调整燃油供给量,实现发动机在各种工况下的最优性能。

在燃油输送过程中,压力稳定性是系统关键性能指标之一。供油系统必须确保在飞机进行高强度机动飞行时,燃油仍能持续不断地流向发动机。尤其是在高空低温度的环境下,燃油流动性可能受一定的影响,此时系统的热管理功能显得很重要,需要通过燃油循环和换热器保持燃油在适宜温度范围内。对于现代高性能航空发动机,燃油系统还承担着部件冷却的功能,通过循环燃油带走发动机部分附件产生的热量,进一步提高系统的综合效能。

燃油供油系统在航空发动机中扮演着不可或缺的角色,其技术水平直接决定了发动机的整体性能、可靠性及经济性。作为动力装置的心脏供血系统,它通过精确计量与分配燃油,确保发动机在各种工作状态下都能获得恰到好处的燃料供给,从而保障飞行安全并提升运行效率。

燃油供油系统对航空发动机的推力响应、加速性能和稳定性具有直接影响。现代先进航空发动机的推力变化范围宽,需要燃油系统能够在不同工况下实现快速、精准的燃油调节。当发动机从慢车状态迅速推满油门时,燃油系统必须在极短时间内增加供油量,确保发动机平稳过渡到高功率状态,避免出现熄火或喘振现象。

在飞行包线范围内,燃油系统需要适应高度、速度的剧烈变化,保证燃油稳定供应。随着飞行高度的增加,大气压力与温度下降,燃油的物理特性随之改变,供油系统必须克服这些环境因素变化带来的影响。特别是在作战飞机中,燃油系统还需在高过载机动飞行状态下维持正常工作,确保发动机不断油。这种复杂环境下的适应能力,体现了燃油供油系统在航空发动机中的关键地位。

燃油供油系统是航空发动机安全运行的基石。系统中的多重保护机制能够在各种异常情况下防止发动机损坏,确保飞行安全。当发动机参数出现异常时,FADEC系统会通过燃油系统进行干预,调整供油量或采取其他保护措施。例如,当发动机超温或超转时,系统会自动减少燃油供应;当检测到喘振前兆时,会进行燃油调节以消除不稳定工况。现代燃油系统还集成了应急供油功能,在主供油路径出现故障时,能够启动备用方案确保发动机维持最低限度的运转。对于航空发动机而言,燃油系统的可靠性直接关系到飞行安全,任何微小故障都可能导致严重后果,因此系统中的每个组件都必须满足极高的安全标准。

随着航空业对运营成本控制和环保性能的要求日益提高,燃油系统的经济性显得特别的重要。高效的燃油系统能够通过精确油量控制和优化燃烧过程,显著降低燃油消耗,从而减少运营成本并降低环境影响。据QYResearch的研究报告,全球飞机发动机燃料系统市场预计将以3.7%的年复合增长率增长,到2031年达到4.7亿元,这反映了市场对高效燃油系统的持续需求。

对于商业航空公司而言,燃油成本占据运营成本的很大比重,即使燃油效率的微小提升也能带来显著的经济效益。以国产大飞机C919为例,其采用的先进燃油供油系统与其他技术相结合,实现了比同级别机型更低的燃油消耗。同时,燃油系统的可靠性与维护性也直接影响发动机的维护成本和寿命周期成本。现代燃油系统通过健康监控与故障诊断功能,能够实时评估系统状态,预测潜在故障,合理安排维护时机,从而最大限度地减少非计划维修,降低全寿命周期成本。

航空发动机燃油供油系统市场呈现出明显的全球垄断特征,技术壁垒高企,市场集中度极强。根据QYResearch发布的报告数据显示,全球飞机发动机燃料系统市场的前五大厂商占据国际市场大约80%的份额,形成高度集中的市场格局。这些主导企业包括美国的伊顿公司(Eaton)、帕克汉尼汾(Parker Hannifin)、联合技术公司(United Technologies),以及霍尼韦尔国际(Honeywell International)、GKN等欧洲企业,它们凭借深厚的技术积累、庞大的研发投入和长期的市场经验,在高端产品领域构筑了极高的技术壁垒。

从地域分布来看,航空发动机燃油供油系统的主要生产基地集中在北美和欧洲,2024年这两个地区分别占据全球市场的40%和30%左右的份额。这种地域集中现象反映了航空工业与地区科技实力、工业基础之间的密切关联。值得注意的是,预计未来几年亚洲地区将保持最快的增长速度,到2031年份额有望显著提升,这主要得益于中国、印度等新兴航空市场对飞机需求的快速增长以及本土航空制造能力的提升。

在国际市场竞争中,技术领先是核心竞争力。以Collins Aerospace、Eaton Corporation、Honeywell International Inc.为代表的国际龙头企业,不仅掌握着燃油供油系统的关键核心技术,还通过持续的大规模研发投入保持技术优势。这些企业的产品覆盖全面,从商用客机到军用战机,从大型运输机到通用航空器,形成了完整的产品系列和解决方案。此外,它们还通过纵向一体化和横向并购不断扩大业务范围和技术实力,进一步巩固市场地位。

相比之下,中国航空发动机燃油供油系统产业虽然发展迅速,但整体仍处于追赶阶段。根据市场调研数据,2025年全球飞机发动机燃油系统市场规模为492.24亿元人民币,中国市场规模为126.46亿元人民币,约占全球的25.7%。预计未来几年,中国市场将以高于全球平均增速的速度增长,到2032年中国市场份额有望进一步提升。这一增长动力主要来自国家政策的持续支持、航空工业体系的不断完善以及国产大飞机和军用飞机项目的积极推进。

在中国市场,航空发动机燃油供油系统的竞争格局呈现出多元化特征。一方面,国际巨头通过在中国设立合资企业或独资公司的方式深入参与中国市场,如何培养宇航、帕克汉尼汾等国际品牌在中国市场仍占据重要地位;另一方面,以湖南泰德航空技术有限公司为代表的国内企业,通过持续的技术创新与系统整合,逐步实现了关键部件的国产化突破。这些国内企业深耕中国市场,与国内顶尖科研单位建立深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,逐步提升在国内外市场的竞争力。

面对国外长期的技术封锁和市场垄断,中国航空工业在燃油供油系统领域持续投入,通过自主创新与产学研结合的模式,实现了一系列关键技术突破。经过十余年的技术积累和创新突破,国产燃油供油系统已经实现了从跟踪模仿到并行发展的转变,在高压高精度动态调节、超宽温域可靠运行、智能协同控制等关键领域达到了国际先进水平。

在燃油供油系统的核心部件方面,国内企业和科研机构取得了显著进展。高压燃油泵作为燃油系统的心脏,其技术和制造难度极高。中国航空工业通过突破特殊材料处理技术、精密制造工艺和极限工况测试等关键技术,成功研制出具有自主知识产权的高压燃油泵产品,工作压力和寿命等关键指标已接近国际先进水平。类似地,在燃油控制阀领域,国内企业通过采用新型材料和创新结构设计,解决了高温高压环境下密封性能与动态响应速度的技术难题,大大提升了产品的可靠性和使用寿命。

以湖南泰德航空技术有限公司为例,该公司经过十余年稳步发展,成功实现从航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。这种专注于核心技术、持续投入研发的企业发展模式,是中国燃油供油系统技术突破的重要推动力。

在系统集成方面,国内研究机构和企业通过采用模块化设计和系统优化方法,有效提升了燃油供油系统的整体性能。通过将供油、控制和监测等功能整合为少数核心模块,不仅简化了系统结构,提高了可靠性,还降低了制造和维护成本。同时,通过多学科优化技术,综合考虑流体动力学、结构力学和控制理论等多个领域的相互影响,实现了系统级别的性能提升。

智能控制系统是燃油供油系统的大脑,也是技术竞争的焦点。国内在这方面的突破尤为显著,已成功开发出具有自主知识产权的全权限数字电子控制(FADEC)系统。中国燃气涡轮研究院在航空动力预研方面已有三十年积累,从技术基础预研到三大部件预研,再到核心机技术,建立了系统的研发体系。这些基础研究的积累为燃油系统的智能控制创新奠定了坚实基础。国产FADEC系统采用先进的控制算法和故障诊断技术,能够实时监测发动机工作状态,动态调整燃油供给策略,实现发动机性能的最优控制。

在无人机及特种飞行器的燃油供油系统领域,国内技术创新成果尤为显著。针对小型无人机开发的微型涡轮喷气发动机燃油系统,实现了在极端尺寸约束下的高可靠性设计。推出的小型涡轮喷气发动机R1,长520毫米,直径230毫米,干重18公斤,最大推力150公斤力,这种紧凑高效的发动机需要同样精密的燃油系统支持。国内企业在相关领域也取得了可媲美的技术成就,开发出了一系列用于无人机和巡航导弹的小型涡轮喷气发动机燃油系统。

在新概念发动机的燃油系统方面,国内科研机构也进行了前瞻性布局。例如,针对脉冲爆震发动机、旋转爆震发动机等新概念动力,开展了相应的燃油供给与控制技术研究,取得了若干原创性成果。这些技术积累为未来航空动力的变革奠定了坚实基础,有望使中国在下一代航空动力技术竞争中占据有利位置。

随着全球航空业向绿色低碳转型,混合动力技术作为重要的过渡路径之一,正以前所未有的速度发展。这种变革不仅改变了飞行器的动力架构,也对传统的燃油供油系统提出了新的要求和挑战。混合动力系统通过巧妙整合传统热机与电动机,实现了动力输出的优化与效率提升,同时也促使燃油系统必须适应新的工作模式和性能要求。

航空混合动力系统主要分为三类架构:经理主导型(并联/功率分流)、员工轮岗型(串并联)和充电宝型(增程式)。在经理主导型中,发动机作为主要动力源,电机在起步和加速时辅助工作,这种模式平顺可靠,省油效果得到验证;员工轮岗型在中低速时由电机主导驱动,高速时发动机直接驱动,城市驾驶体验接近纯电车;充电宝型则完全由电机驱动,发动机仅作为充电宝负责发电。这些不同的技术路线对燃油系统提出了多样化的需求,推动了燃油系统的差异化发展。

混合动力系统的核心优势在于它能够根据不同飞行阶段的特点,优化动力分配,实现燃油效率的最大化。例如,在起飞和爬升阶段,电动机可提供额外动力补充;在巡航阶段,发动机工作在高效区间;在下降和着陆阶段,可提前关闭发动机,完全由电动机提供动力。这种工作模式的变化,要求燃油系统具备更快的响应速度和更宽的工作范围,以适应发动机频繁启停和功率快速调节的需求。

混合动力系统的普及对传统燃油系统构成了多方面的挑战。首先,混合动力系统中发动机的工作模式发生根本变化,从持续运转变为间歇工作,这种变化要求燃油系统在发动机频繁启停过程中保持稳定供油,并确保每次启动的可靠性。其次,混合动力系统要求燃油系统具备更宽的流量调节范围,以适应发动机功率的快速变化,这对燃油计量阀的动态响应特性提出了更高要求。第三,混合动力架构中的空间约束更为严格,要求燃油系统实现更高的集成度和更紧凑的设计。此外,混合动力系统对重量控制极为敏感,燃油系统的轻量化设计成为关键挑战。传统燃油系统一定要通过材料创新和结构优化,显著降低自身重量,为整个动力系统减重做出贡献。

为适应混合动力技术的发展,传统燃油系统正在经历深刻的技术变革。在系统架构方面,燃油系统正从传统的集中式供给向分布式模块化设计转变,通过多个局部供油单元的协同工作,提高系统的灵活性和可靠性。在控制策略方面,燃油系统不再仅仅遵循FADEC的指令,而是需要与电机控制系统深度融合,实现动力分配的全局优化。

新型燃料技术的发展也为燃油系统带来了新的机遇。研究表明,混合燃料(由传统燃料和替代能源混合而成)有望提高燃料效率,减少温室气体排放。这类新型燃料往往具有不同的物理化学特性,要求燃油系统在材料兼容性、密封技术和控制策略等方面进行相应调整。例如,生物燃料和合成燃料可能对橡胶密封件和某些金属产生腐蚀效应,需要燃油系统在材料选择时予以考虑。

未来,随着航空动力系统向多电化、智能化方向发展,燃油供油系统将进一步集成到发动机整体控制系统中,实现更高程度的智能化和自主化。中国企业在燃油供油系统领域的技术创新和市场拓展,将为全球航空产业链提供更多中国方案和中国智慧。湖南泰德航空技术有限公司等国内企业通过持续的技术创新与系统整合,不仅实现了关键部件的国产化突破,更为中国低空经济、无人机及eVTOL等新兴领域提供了高效、可靠的动力解决方案。

航空发动机燃油供油系统作为飞行器动力系统的生命线,其技术水平必然的联系到航空发动机的性能、安全和经济性。通过对燃油供油系统的核心构造、工作原理解析,以及对其在航空发动机中关键作用的分析,我们可以看到,这一系统虽然不似发动机整体那样引人注目,但却是决定发动机性能的关键支撑技术。

全球航空发动机燃油供油系统市场长期由少数几家航空巨头主导,形成了高度集中的市场格局。然而,面对国外的技术封锁,国内企业和科研机构通过数十年的不懈努力,实现了从基础研究到产品开发的全链条突破,在核心部件技术、系统集成与智能控制、特种应用等领域取得了显著成果,国产燃油供油系统在中国市场的占有率从十年前的不足10%提升至当前的30%左右。

随着混合动力技术的快速发展,传统燃油系统面临着新的挑战和机遇。混合动力系统的工作特性要求燃油系统具备更快的响应速度、更宽的工作范围和更紧凑的结构设计。与此同时,新型燃料技术的出现也推动着燃油系统的适应性演变。未来,燃油系统将更加智能化、集成化,成为航空发动机系统中不可或缺的重要组成部分。

中国航空工业在燃油供油系统领域的技术积累和创新实践,为全球航空技术的发展提供了中国方案和中国智慧。随着国产大飞机C919的商业化运营以及多款先进军用战机的列装服役,中国燃油供油系统技术有望实现从跟跑到并跑乃至领跑的历史性转变,为世界航空工业的进步做出更大贡献。

&注:文章内使用的及部分文字内容来源网络,仅供参考使用,如侵权可联系我们删除,如需了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!

湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制管理系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。

公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断的提高技术实力。

公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户的真实需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。

湖南泰德航空从始至终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,逐步的提升自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、检测系统等解决方案。返回搜狐,查看更加多